はじめに

弊社GeekBeerは、低アルコールビールを専門に製造する飲料メーカーです。 醸造に使用する原料や器具の中には、海外から輸入する必要があるものも少なくありません。 弊社の場合は醸造タンクやケグを個人輸入したのですが、食品衛生法に基づく届出に苦労しました。

今回は、実際に輸入届出を行った経験をもとに、その手続きの流れと注意点をまとめました。

食品輸入届出とは

食品衛生法第27条に基づき、食品等を輸入する場合は、厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられています。

届出が必要なもの

- 食品(醸造原料含む)

- 添加物

- 器具

- 容器包装

- おもちゃ

ホップ、モルトエキス、イーストなどの醸造原料は食品に該当するため、届出が必要です。 また、醸造に使用する器具(例:発酵タンク、ケグ)も「器具」に該当し、届出が必要です。

ちなみに、すべての食品や器具が検査対象になるわけではなく、大口の荷物だと通関で止められる傾向にあります。 小口の荷物で止められたことはほとんどありません。(チャイナからの積み込みが通過できず、送り返されたのが1回ぐらい)

また、初めて輸入するものや商品単価の高いものは、事前相談を利用して必要書類を確保してから輸出依頼をしたほうがいいでしょう。 日本に着いてから結局書類が用意できず、泣く泣く破棄することになるとかなりの痛手になります。

初めて輸入する物品であれば、まずはテストレポートを共有してもらえるか購入先の会社に問い合わせましょう。(テストレポートとは成分検査の報告書です。)

届出の書き方

届出の方法は電子申請と書類申請の2種類がありますが、頻繁に輸入しないのであれば、書類申請したほうがいいです。 電子申請は利用料金が掛かる上に、システムが複雑で初心者にはハードルが高いためです。

しかし、書類申請は書類申請でこれも結構めんどくさいです。 ネット上の記入説明が検疫所ごとにバラバラで分かりにくく、記入例がほとんどないため、初めての方は戸惑うことが多いでしょう。 弊社が初めて提出した書類では、電話口の担当と実際の事務処理担当で言っていることが違いました。笑

というわけで、正直どれだけ詳しく説明しても、検疫所の担当者によって解釈が違う可能性があるため、最終的には各自で検疫所に問い合わせて確認することをお勧めします。 この記事では、実際に提出した書類のサンプルをお見せすることで、少しでも記入の参考になればと思います。

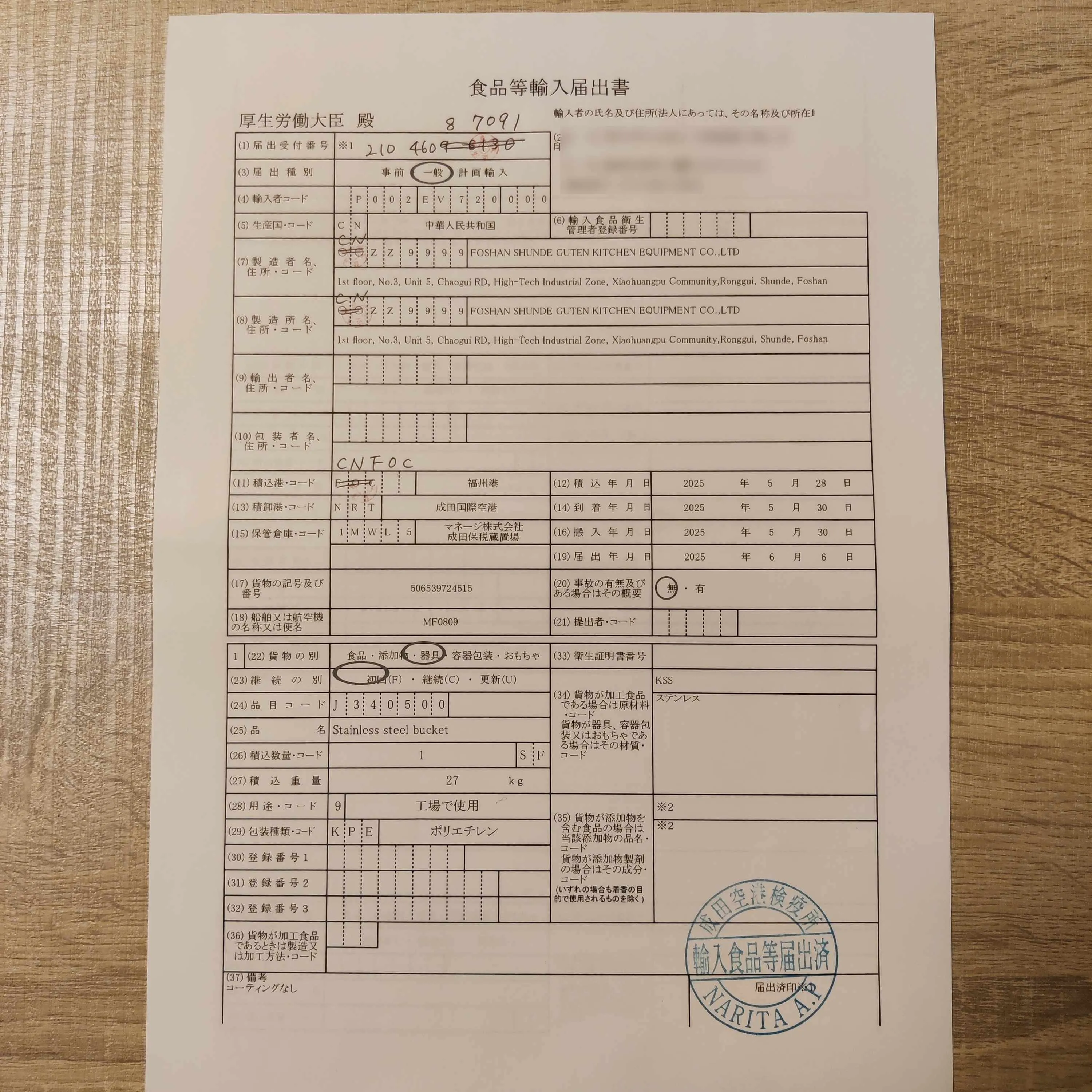

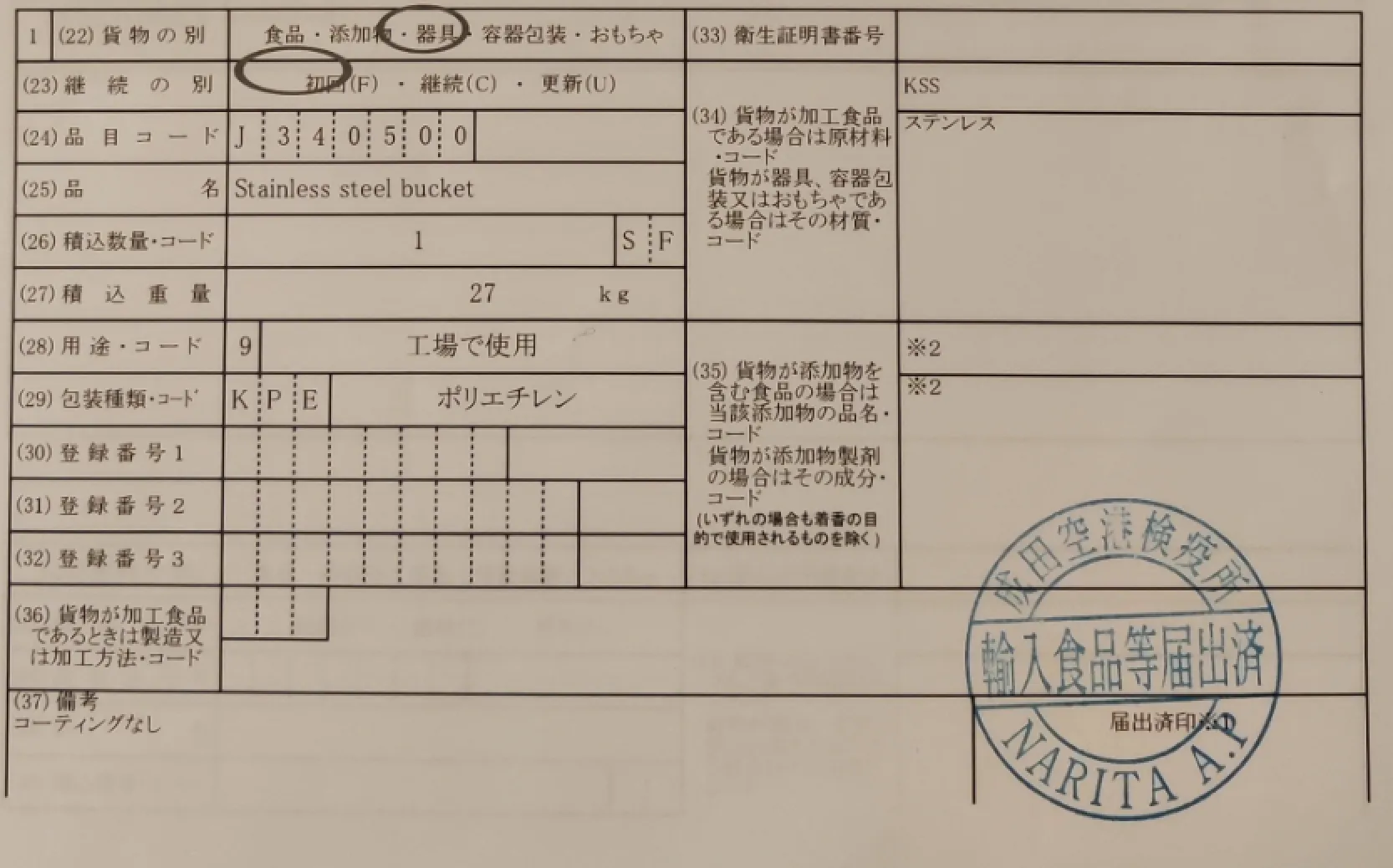

サンプルは以下です。なお、こちらは検疫所から返送されてきたものです。右下に「受付印」が押されています。

各項目を詳しく見ていきます。

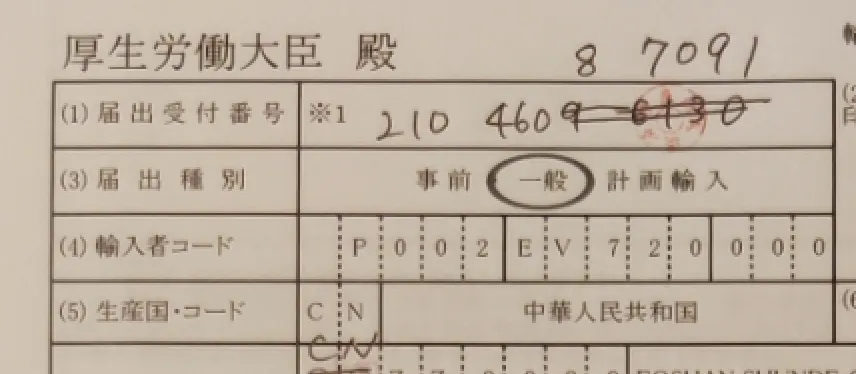

受付番号は先方記入なので、記入不要です。輸入者コードはなければ書かなくてもよいです。(弊社は電子申請に挑戦して挫折したので、なぜかコードだけは取得できています笑) 生産国コードは、輸入する商品の生産国を示すコードで、例えばアメリカなら「US」、イギリスなら「GB」などです。FAINSのマニュアルに一覧があります。

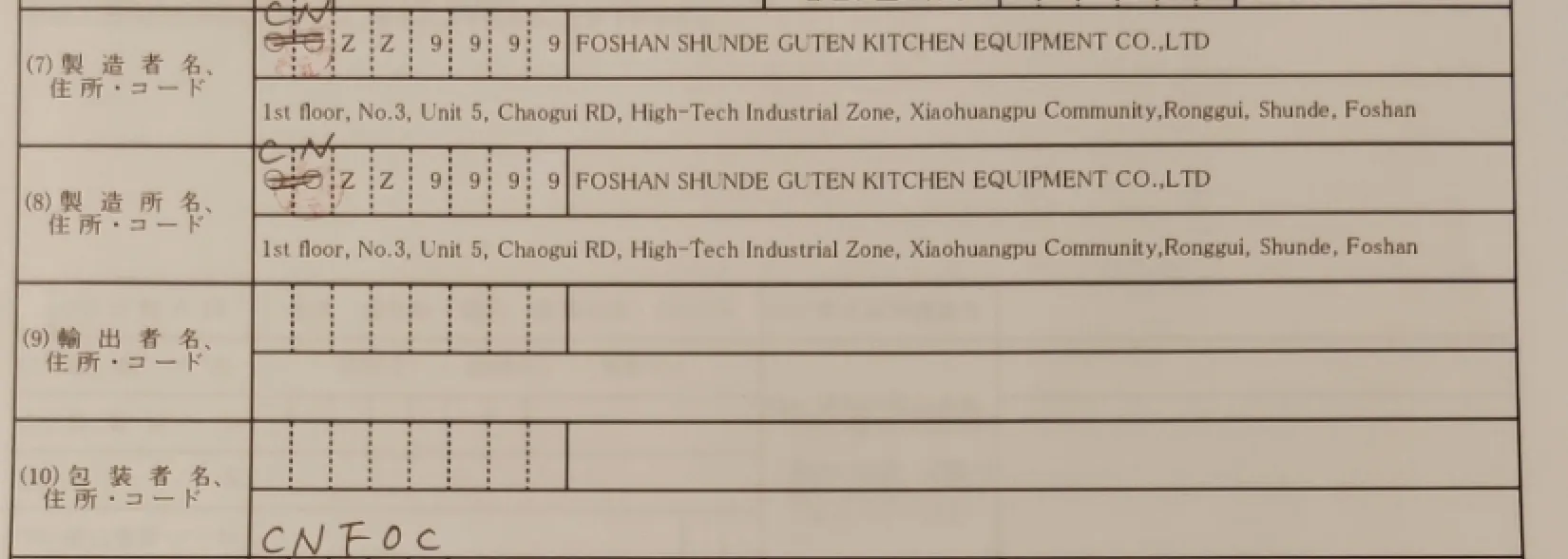

次に、製造者名や製造所名です。製造所がよくわからない場合は、製造者と同名でいいようです。こちらで問題ありませんでした。 頻繁に日本に輸出している製造者はコードが割り当てられているらしく、コード一覧に記載があればコードを記載してください。 なければ、「CNZZ9999」というコードを記載するようです。(CNZZ9999のCNはチャイナから輸入しているためです。他の国なら別のコードになるようです。)

- 製造者の住所ですが、テストレポートの住所と一致させてください。ECサイトの表記と違っている場合があります。

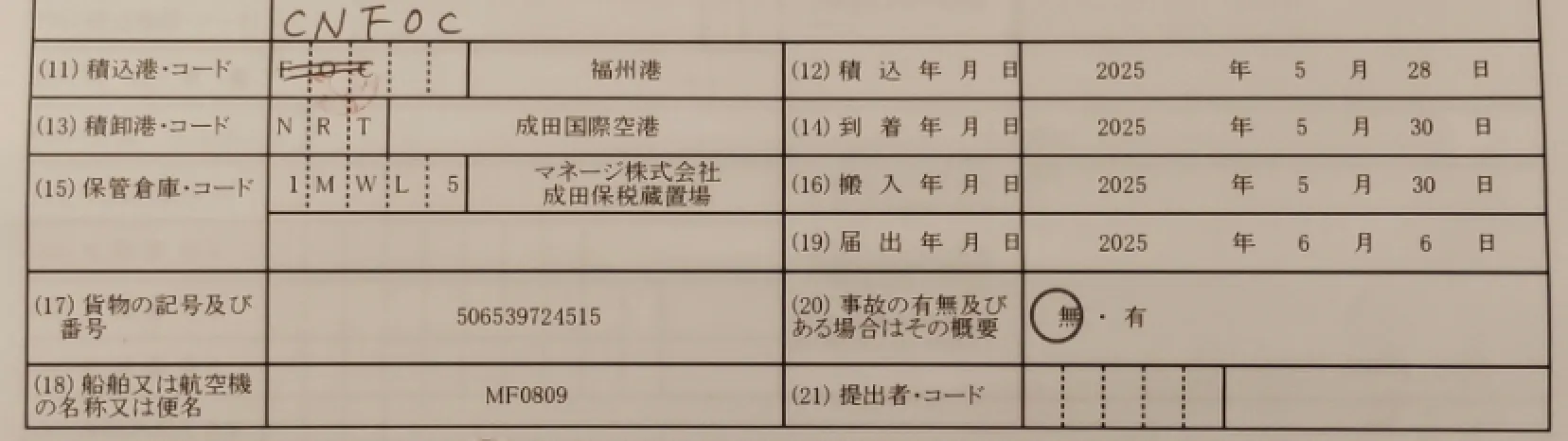

荷物の詳細です。どこで積み込まれたかやどこの保税倉庫にあるかの情報です。 これらは基本的に配送業者から提供があると思いますので、その情報を記載してください。 「関税で止まってます」という連絡だけでこれらの情報を送ってこない業者もたまにいるので、催促してください。

- 保管倉庫・コードの隣に、業者名か倉庫名を記載してください。

こちらは輸入する物品そのものの情報です。品目コードは、税関の品目コードを記載します。税関のウェブサイトで検索できます。 ここの情報は税関が詳しい検査を実施するかどうかを判断するために使われるそうなので、自信がなければ電話して聞いたほうが早いです。

申請書以外に送付するものとして、以下の書類が必要です。

- 自社で作成した輸入物品の説明書

これがけっこう厄介で、フォーマットはないらしいです(なんでやねん笑)

弊社の場合は、以下のような内容で作成しました。注意点として、カラー写真を要求されるのでカラーで印刷してください。

記入サンプルは以上ですが、こちらの書類に印が押されてが検疫所から返送されてきたら、輸入手続きは完了です。 配送業者に連絡して、荷物の国内配送手続きに入ってもらいましょう。多くの場合、上記の書類をスキャンしてメールすれば問題ありません。

よくある質問

Q: 個人で輸入する場合も届出は必要ですか?

A: 商業目的(販売用や事業での使用)であれば、個人事業主でも届出が必要です。個人使用目的、研究目的、サンプル品の検証、といったようなケースでお客さんに提供されることがないことが明らかであれば不要です。 判断が難しい場合は検疫所に相談することをお勧めします。

Q: 届出にかかる費用は?

A: 届出自体は無料です。ただし、通関業者に代行を依頼する場合は、その手数料が別途かかります。

Q: 届出が却下されることはありますか?

A: 書類に不備がある場合や、輸入が禁止されている食品の場合は却下されます。また、検査命令の対象となった場合は、検査結果が基準を満たさないと輸入できません。

Q: 一度届出をすれば、次回からは不要ですか?

A: いいえ、輸入の都度、届出が必要です。ただし、2回目以降は前回の情報を複製できるため、入力の手間は大幅に軽減されます。

Q: どれくらい書類の処理に時間がかかりますか?

A: 即日です。ただし、書類不備のたびにラリーが発生するので、初回は窓口に直接出しに行くことをおすすめします。 なお、配送業者の無料蔵置機関は5日程度なので、あまり悠長に書類を作っていると結構な保管料が発生します。 物品の重さにもよりますが、1日1500円くらい取られます。

Q: 検査要求があった場合はどうなりますか?

A: 食品や器具が国内基準に合致しているかを輸入者が証明する必要があります。検査に合格しない場合、輸入が拒否されることがあります。 そのため、万が一の検査要求に備えて、最初はCertificationやTest Reportがある製品をおすすめします。 これがない製品を輸入する場合に検査要求があれば、ご自身で検査を依頼することになり、大変な時間と労力がかかります。 (蔵置超過料やら検査代やらで輸入した物より断然高くつくのでお気をつけて。)

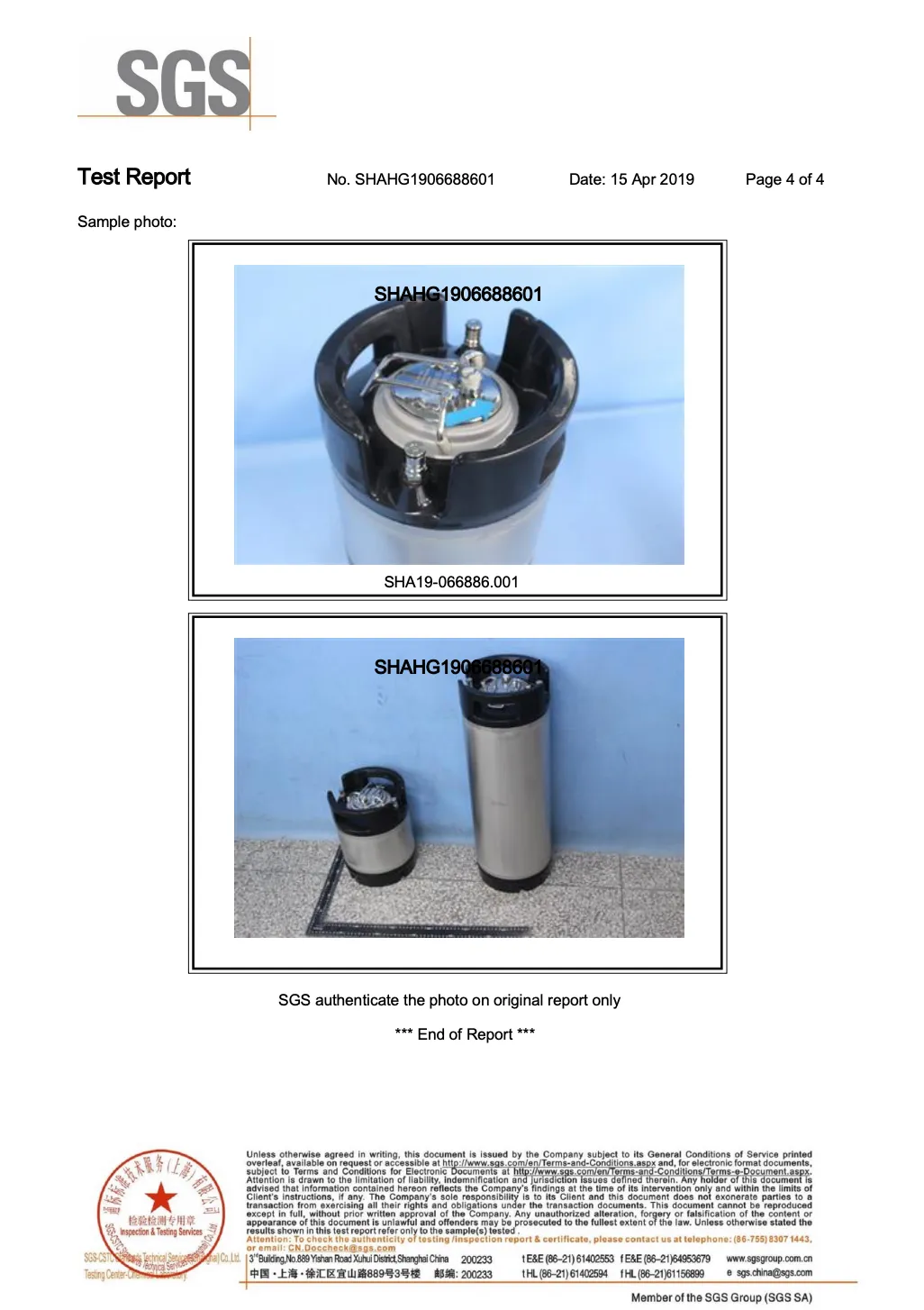

テストリポートのサンプルはこんな感じです。

まとめ

食品輸入届出は、初めての方にとっては少し複雑に感じるかもしれませんが、一度経験すれば次回からはスムーズに進められます。

なお、配送業者から税関で止められた連絡があった場合は、できるだけ早く書類を準備して、検疫所に提出してください。 大抵の業者は無料の蔵置期間を4日か5日としていますが、それを過ぎると保管料を請求してきます。 わたしが初めて通関で止められたときは、書類の準備に手間取ってしまい、保管料3万円請求されてしまいました。悔しい…。

ということで、今回の記事では醸造とは直接関係のない内容でしたが、海外から輸入する際の食品輸入届出の手続きについて解説しました。 海外から質の高い醸造原料や器具を輸入することで、より多様で個性的なビール作りが可能になります。 適切な手続きを行い、安全で美味しいビールを醸造しましょう。

それでは、楽しい醸造ライフを! 乾杯!